表書院の欄間

- nzkmiyake

- 2025年9月14日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年9月16日

野﨑邸表書院の欄間です。

表書院の上の間と下の間にかかっている欄間は波のようにうねって見えるシンプルでいて瀟洒なデザインとなっています。

野﨑家が塩で財を成したことから、塩→海水→海という連想により波をかたどったものだと思われる人もいます。

はたしてそうなのでしょうか。

野﨑家に残る文書史料を通して設計者の意図を紹介します。

封書には欄間の雛型として、速水宗筧の考えによって望月玉川が描いた欄間の図であるということが示されています。

望月玉川(もちづき・ぎょくせん、寛政6年~嘉永5年、1794-1852)

京都生まれ京都住まい。望月派絵師。岸駒や呉春に学ぶ。

速水宗筧(はやみ・そうけん、文化10年~明治9年、1813-1876)

宗筧は茶道速水流3代目宗匠です。池田家の茶道指南を務め、野﨑武左衛門も師事しています。

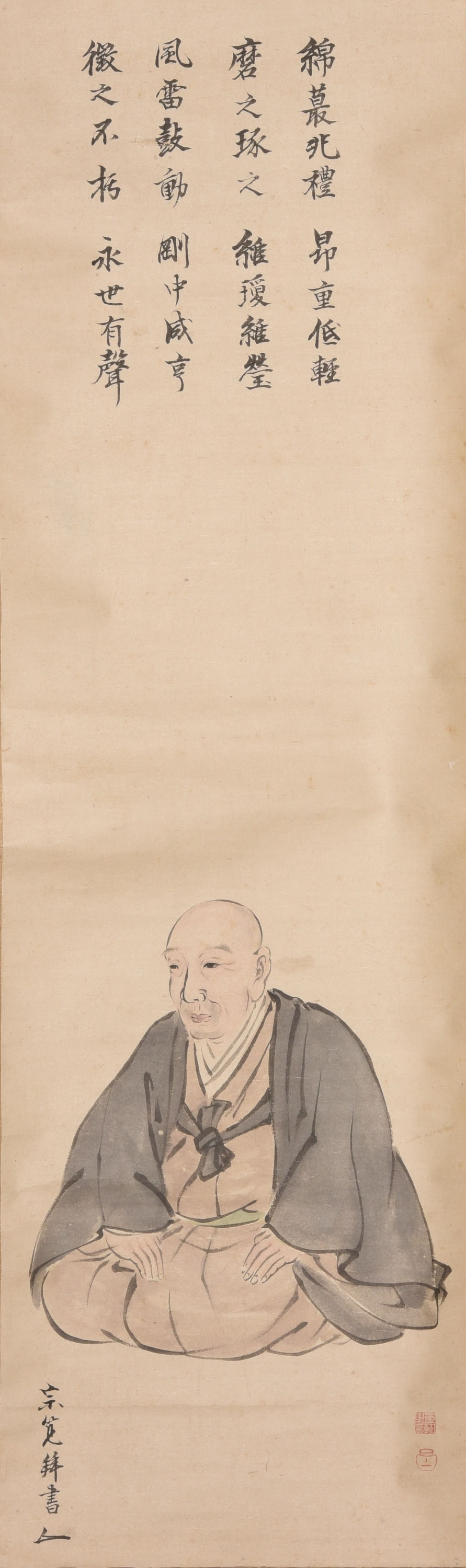

余談ですが玉川が描いた初代宗匠の宗達肖像画もあります。宗筧が賛を寄せています。柔らかな線とそこにいそうな居住まいが軽妙で四条派み。

初代宗匠を描いてもらう絵師として選んでいることから、玉川への信頼の厚さが窺えるというものです。

さて本題です。

書状の中身を見ましょう。

一応読み下しておきます。

内容は大きく3つの部分で分かれています。

上段の朱文で意匠、中段は図と注釈、下段で野﨑家の意見を図りつつ詳細について補足しているようです。

意匠は右側を丘の形とし、全面を金砂粉でまぶしつつ、さらにいろいろな箔をとりまぜて春草の萌え出る様子を、裏側は秋に木の葉が落ちているような風に箔を置くものとします。

左側は遠山の形とし、こちらは箔を使わず金砂粉のみで、表側を春の曙雲あるいは霞のたなびく様子を、裏側でやはり木の葉の散り落ちる様子を表現したいといいます。左右表裏で4面あるから四季にすることも考えたけど、それはちょっと画面がうるさいからやめたとのことです。また本図は望月玉川の手によるもので、金砂粉の配置も玉川に任せ、山の稜線や丘陵のラインについて「太さ細さも凸凹うねりすべて此図の通り」とします。「拙者画の筆法失いては面白からずと存ずる」とのことで、玉川の筆の動き、肥痩を再現したいというのですからこだわっています。マジだろうかと思い、何か所か測ってみたら本当に場所によって微妙に太さが違いました。いつも見てても気づきません。

図と現在の形を比べると当初のプランが踏襲されたことがわかります。注釈の「ロイロ」というのは黒漆塗です。もう少し詳しく言うならば仕上げの一技法で、油分を含まない漆によって上塗りをして研いで磨いて完成させるものです。油分が含まれないために仕上がりがマットになりますが、そこからの磨きによって光沢を出すもので高級仕様です。もう一つの光沢を出す塗りが「塗立(ぬりたて)」とか「塗りっぱなし」とか言われるもので、最初から油分を含んだ漆で上塗りをしてそのままというものです。普通はこっち。

もう一つ、大高檀紙についてですが厚手で皺がついた白い高級和紙です。和紙って白くないもの多いですよね。備中における檀紙製造にはなかなかの歴史がありまして、まず製紙業自体は延喜式に現れ、つまり平安時代中期には紙の製造を行っています。備中檀紙は室町時代から作られるようになっています。そして江戸時代を通して、備中檀紙は備中国上房郡広瀬村の柳井家に幕府ならびに禁裏の御用紙師として独占的な特権が与えられていたのでした。そして一般の人々からの需要はほとんどありませんでした。そのような超高級紙を指定しているわけです。(参考文献:水野恭一郎「備中檀紙考」、坂元彦太郎 編『瀬戸内海研究』第6号、瀬戸内海総合研究会、1954年)

そして下段墨書によると、この図を参考にしてもしこのようにするなら一度返してくれ、決めないなら破棄で、と言います。黒縁に関しては木地のままであれば太めにして入れて、削ればよいものの、黒塗りにするため削ることができないことを気にします。「河彦」なる人物に相談しているようですが塗師のことでしょうか。彼がイケる! って言ったから塗りの縁にする決心のようです。一応塗らない木地のままver. についても考えていました。材料は高級木材の黒柿、木目に「嶋(縞)柄」または「真黒」の模様つまり縞杢か真黒杢かですが、真黒は「甚だむつかし」いから「嶋(縞)と申す方」といいます。真黒杢とか超レア素材は入手困難か。ただこの図の通り精確に削ったり曲げたりするのが出来なさそうだからやっぱり黒塗りとのことです(つまり黒柿ではない)。ちなみに有識者によると堅い木だから削るのは難しいけどできないこともなく、曲げるほど大きな貴重な黒柿を欄間に使うのは豪勢すぎるとのことです。宗匠は当初黒柿による木地を想定しつつも、玉川や職人との調整の中で塗りへと転向したのでしょうか。

改めてまとめてみますと、大高檀紙で張っていることや遠山と丘の形については計画通りに見えます。ただ金砂粉を蒔き、春の曙雲、霞、草の萌え出るところ、秋の木の葉といった様子については見受けられません。あまり華美に見える装飾を避けたのでしょうか。そして塩に関わりのありそうな海についても言及はなく、遠山と丘の姿を描いていたわけですが、これは太田健一氏が次のような予想を立てています。

表座敷の眺望がはるかに瀬戸内の海を見下ろしており、その実景との対比において、「丘」と「遠山」がふさわしいと発想したのではないかと想えば多少興趣が湧いてくるものがある。

(太田健一「速水宗筧の欄間図」倉敷市史研究会 編『倉敷の歴史』第11号、2001年)

コメント